2025年5月23日10时,我国程控交换技术专家、中国通信学会会士,南京邮电大学陈锡生教授在南京逝世,享年91岁。这位将毕生精力奉献给中国通信教育与科研的学者,书写了科教报国的动人篇章。

科教报国:从三尺讲台到程控先驱

陈锡生1934年生于江苏无锡,1956年从原南京电信学校毕业后留校任教,自此扎根南邮,将一生奉献给南邮教育事业和我国程控交换技术。他亲历了中国通信从人工交换到数字程控的跨越式发展。

20世纪80年代初期,正是我国通信网迈向程控化的年代。陈锡生主导研制出我国首台自主知识产权的CKJ128门程控用户交换机(1986年获邮电部科技进步二等奖)。80年代中期,大中容量数字程控交换机的研制列入国家“七五”攻关项目。陈锡生负责的“程控交换机环境模拟器”项目突破外企封锁,获得原邮电部“七五”攻关项目一等奖。

陈锡生参加“七五”攻关项目相关会议

其间,他作为核心专家参与引进S1240数字程控交换系统,并率先把数字程控交换技术作为高校本科教学内容,编写了多种教材和专著,为S1240系统的国产化和技术、管理人才的培养作出了贡献。

90年代以来,我国自主研制的大容量数字程控交换机取得群体突破,这是通信网内国产机逐渐走向主导地位,通信设备制造业开始走向世界的重大里程碑。陈锡生深度参与中兴公司的ZXJ系列数字程控交换机的研制和总体设计,中兴人感慨:没有陈老师,就没有中兴的今天,这份恩情,中兴人永远都铭记在心!

匠心筑基:一部教材铸就行业基石

陈锡生教授长期从事电话交换技术教学和科研工作,主讲《程控交换技术》《计算机原理》《程序设计基础》等课程,编写并出版包括“九五”国家级重点教材《现代电信交换》在内的十余本教材,曾获得原邮电部优秀教材特等奖、一等奖和原机电部优秀教材二等奖。

作为我国程控交换技术领域开展前瞻性研究的专家,他的交换技术、七号信令等系列教材引领了我国交换技术从纵横制到数字到程控几代的递推(递进)发展。他的科研成果对华为、中兴在交换技术上的发展起到了举足轻重的贡献,更为相关领域的发展奠定了坚实基础。

尤其是陈锡生主编的《程控交换原理》一书出版后,迅速成为开设有相关专业高校的教材,也成为当时科研工作者、相关单位的通信技术人员探索程控交换技术的必读书籍。该书被全国邮电、电力、交通部门列为技术经典,华为创始人任正非曾公开表示:华为早期自主研发交换机的知识,全部源自陈锡生教授的这本教科书。

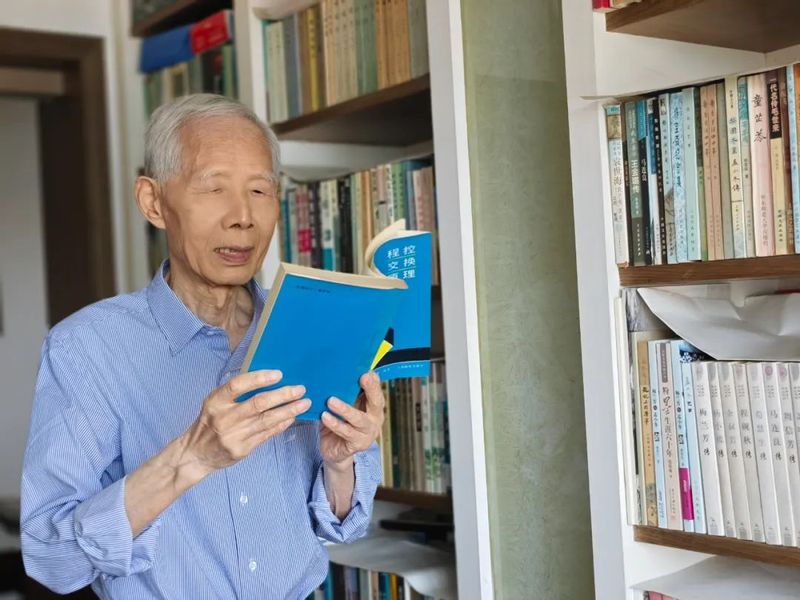

陈锡生翻阅《程控交换原理》

陈锡生教授兼任信息产业部通信科技委委员、网络与交换技术专家组成员、《中兴通讯技术》杂志编委会副主任、中国科普作家协会会员,入选中国科普作家协会编纂的《中国科学技术专家传略——电子信息科学技术卷2》。

家国担当:从为国育才到参政为民

在教育传承上,陈锡生教授培养了20余名硕士研究生,其中殷一民等成为中兴通讯等企业领军人物。他曾多次获学校“先进教育工作者”荣誉称号,1985年被评为江苏省优秀教育工作者,1991年被评为江苏省优秀研究生教师,获批享受国务院政府特殊津贴。

1998年南京邮电学院程控交换研究方向历届研究生学术讨论会合影(左六为陈锡生教授)

陈锡生教授不仅是科学家、教育家,更是社会责任的践行者。他是中国农工民主党党员,第七、八、九届全国人大代表,农工党江苏省委第六、七、八届副主任委员,农工党第十、十一、十二届中央委员、中央常务委员。在担任全国人大代表期间,他积极参政议政,曾提出或参与提出议案和建议80余件,以技术视角推动通信政策制定和通信领域改革。

这位九旬学者用一生践行着“科教兴国”的理想,其主编的教材影响了几代通信人。斯人已逝,但他留下的知识火种与治学精神,将永远在南邮校园、在中国通信领域薪火相传。

延伸阅读:

一本教科书背后的故事

——记全国人大代表陈锡生教授

2019年7月23日,华为总裁任正非在接受《故事工场》纪录片采访时,被制作人尼古拉·埃利奥特(Nicola Eliot)问道:“最开始华为转售别的公司的交换机,后来开始自主研发交换机产品。请问华为用于自主研发交换机产品的知识是从哪里来的?”任正非回答:“当时我们所有人的知识都来自一本南京邮电学院的教科书,它是由陈锡生教授写的。大家根据这本教科书来做交换机。”

探访老教授陈锡生

陈锡生是谁?他写了一本什么样的教科书?这本教科书为何能够成为华为研发交换机产品的知识来源?

陈锡生出生于1934年,江苏无锡人,程控交换技术专家,中国通信学会会士。1953年9月,陈锡生进入南京电信学校市话特别(大专)班学习,1956年2月毕业后留校工作。1958年,南京电信学校升格为南京邮电学院,陈锡生一直在南邮任教,直至1999年年底退休。

20世纪80年代初期正是我国通信网迈向程控化的年代。当时邮电局、电话局交换机的制式都是老式的,容量小,全国电话用户也少。当时正处在交换机更新换代的时期,很多高校、相关部门都在研究,也有一些单位选择直接从国外购买交换机。市面上关于程控交换的书籍太少,仅有几本从日语翻译过来的相关书籍,阐述的原理系统性不强,可读性不尽如人意,高校里也缺乏相应的教材。当时国内迫切需要一本能够讲清楚什么是程控交换的专业书籍。

水到渠成,出版《程控交换原理》

“我写这本书的原因,跟我的实践经验和学习经历有关。”原来,陈锡生曾作为项目负责人,在1981年至1982年间与江西省邮电科研所合作,成功研制了CKJ128门程控用户交换机。这是我国最早自主研制的程控用户交换机之一,该项目获得原邮电部科技进步奖二等奖。“江西邮电科研所负责硬件,我负责软件,那个时候没有微型计算机,我用的是最简单的Z80单板机。整整一个暑假,我就在Z80单板机上编软件,因为当时项目组里只有我一个人能写指令程序,所以近一万条指令程序都由我一行一行地写。汗流浃背这都没什么,我最紧张的是编写完成去江西邮电科研所调试,因为我心里没底。好在努力没有白费,调试成功了。”这个项目客观上帮助陈锡生积累了程控交换技术的实践经验。

1983年,原邮电部拟引进S1240数字程控交换系统,陈锡生作为第二批专家组副组长被派往比利时贝尔电话制造公司(BTM)考察和学习,他掌握了当时世界上先进的全分布式数字程控交换系统的相关知识,在专家组中发挥了业务先导的作用。1984年初,陈锡生回国,正值我国正式引进该系统的生产线、成立上海贝尔电话制造公司之时,于是他立即将满腔的热情和旺盛的精力投入S1240系统的研究工作。彼时,程控交换在全国是个大热潮,各地的程控交换项目需要上马,学校也需要这样的教材,基于自己已有的实践经验和学习经历,陈锡生于1984年开始编写科技书和教材。他将国外的先进知识内化为自己的知识体系,再用中文编写教材,教材写得条理分明、概念清楚、系统性强、逻辑性强,更符合中国人的思维方式和阅读习惯。历经半年时间,《程控交换原理》定稿,于1987年由人民邮电出版社出版。

《程控交换原理》第一版就印刷了10500册,销量特别好,成为当时全国绝大部分邮电部门、电力部门、交通部门的通信技术人员学习程控交换技术的必读书籍,也迅速成为高校相关专业的教材。这本教材重印多次,成为那个年代程控交换领域的畅销书。可以说,陈锡生为程控交换系统的引进、研制和运行,以及技术、管理人才的培养做出了贡献。

入选《中国科学技术专家传略》

20世纪80年代末至20世纪90年代中后期,随着程控交换技术在国内的兴起,中国电信市场飞速发展,国内4家通信制造厂商巨龙通信、大唐电信、中兴通讯和华为公司(简称“巨大中华”)自主研制的大容量数字程控交换机取得群体突破,这是我国通信网内国产机逐渐走向主导地位,通信设备制造业开始走向世界的重大里程碑。华为公司在上海与相关专家洽谈合作,把陈锡生教授也请了过去。任正非先生对陈锡生教授表达了与接受外媒采访时同样的看法,他们用于自主研发交换机产品的知 识来自陈锡生教授的《程控交换原理》。20世纪90年代以来,陈锡生积极参与了中兴通讯的ZXJ系列数字程控交换机的研制和总体设计,在ZXJ系列数字程控交换机的开 发与应用中发挥了重要作用。

在这一时期,陈锡生教授陆续编写了11本教材和专著,其中1999年出版的《现 代电信交换》是“九五”国家级重点教材。陈锡生教授作为程控交换技术专家,被收入由中国科学技术协会主持编纂的《中国科学技术专家传略》一书中。该书先后由钱三强、朱光亚、周光召等人担任总编委会主任委员。对中国近现代科学技术发展做出重大贡献、热爱祖国、具有高尚道德风范的中国科学技术专家方能被编入此书中。

此外,陈锡生教授于1986年加入中国农工民主党,1988年至2002年间,历任第七届、第八届和第九届全国人大代表,中国农工民主党第十届、第十一届和第十二届中央委员、中央常务委员,中国农工民主党江苏省委员会第六届、第七届和第八届副主任委员。“既然当选了人大代表,我就应该行使权利、履行义务、提出自己的建议,在各种会议上表达自己的真实想法,这也算是尽自己的一份责任。”陈锡生教授说。

(摘自《红绿蓝:南邮的色彩》)